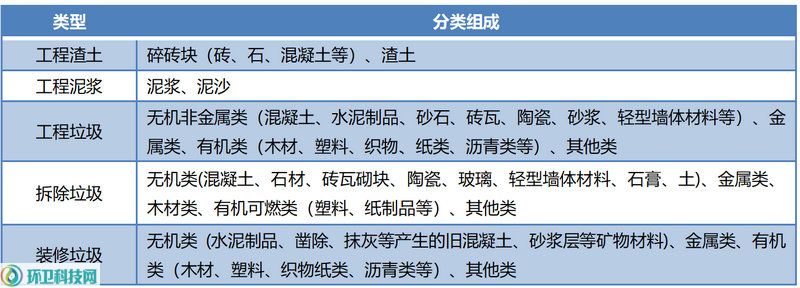

近日,住建部对国内首个《建筑垃圾就地分类及处理技术标准》行业标准公开征求意见,标准规定,建筑垃圾应从源头按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾进行分类,分类方法如表1所示。

表1 建筑垃圾源头分类表

分类时要根据五类建筑垃圾特性,工程渣土、工程泥浆组分相对单一,做到工程渣土、工程泥浆内不含其它垃圾即可;工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾鉴于其组分相对复杂,优先就地分类,在现场条件许可的前提下,鼓励对其进行就地处理、就地利用。不具备就地处理或利用条件时,则应转运到建筑垃圾设施进行处理或资源化再利用。

产生现状:

全国年产建筑垃圾20亿吨以上,8倍于生活垃圾产生量

2021年12月9日,新华社在一篇报道中援引住建部的数据提出,我国城市建筑垃圾年产生量超过20亿吨,是生活垃圾产生量的8倍左右,约占城市固体废物总量的40%。

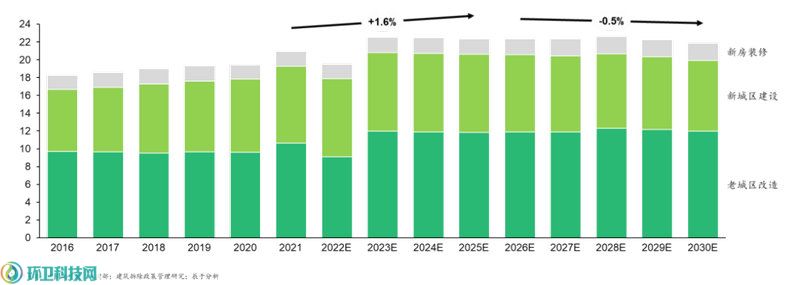

而据辰于咨询的测算,2023年全国建筑垃圾年产量约为22亿吨,未来几年都将大致维持在这一水平。

图1 辰于咨询做出的2030年前全国建筑垃圾年产量估算(亿吨)

据悉,早在2018年,住建部便组织了北京等35个城市(区)开展建筑垃圾治理试点探索工作。截至2021年,按国外同口径测算,35个城市(区)建筑垃圾资源化利用率约50%,比试点前提高15个百分点,高出全国城市平均水平约10个百分点。

按此数据计算,截至2021年,全国城市建筑垃圾资源化利用率约为40%,与欧美70%以上,日本近100%的建筑垃圾资源化利用率相比,差距十分巨大。

“混合是垃圾,分类是资源”,分类后的建筑垃圾不但更加便于回收利用,也有利于降低后续的资源化利用成本,提高建筑垃圾再生产品的品质和市场竞争力。因此,若想进一步提升建筑垃圾资源化利用水平,非实施建筑垃圾源头分类不可!

2019年,住建部颁布行业标准《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T 134),要求建筑垃圾应从源头分类,按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾,应从分类收集、分类运输、分类处理处置。鼓励建筑垃圾资源化采用就地利用、分散处理、集中处理等模式,鼓励优先就地利用。

在2021年出台的《“十四五”循环经济发展规划》中,国家发改委提出到2025年建筑垃圾综合利用率要达到60%,要开展建筑垃圾资源化利用示范工程,建设50个建筑垃圾资源化利用示范城市。

2022年1月,国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》(国办函〔2022〕7号)指出,要“加强建筑垃圾精细化分类及资源化利用,提高建筑垃圾资源化再生利用产品质量,扩大使用范围,规范建筑垃圾收集、贮存、运输、利用、处置行为”。

2022年6月,住建部、国家发改委联合印发了《城乡建设领域碳达峰实施方案》,提出在“十四五”期间,全国城市新增建筑垃圾消纳能力4亿吨/年,建筑垃圾资源化利用能力2.5亿吨/年。

建筑垃圾源头分类、资源化利用,终于箭在弦上!

处理现状:

集中处理为主,多次因建筑垃圾被环保督查点名

就地处理、就地利用的另一面是“集中收运处理”,在建筑垃圾源头分类几近空白的情况下,这已成为目前主流的建筑垃圾处置模式。

这种模式有点类似于生活垃圾处理,但相关的处理企业却远没有生活垃圾处理企业那么“滋润”。

原因来自多方面,一是送来的建筑垃圾成分复杂、质量低下,渣土、混凝土砌块、砖块、金属、塑料包装物,甚至连生活垃圾、危险废弃物都混杂在内,处置前必须先分选,大大提升了企业的运营成本。另外,像钢筋、铝合金材料等高价值可回收物都已被提前收走,根本不可能送达末端的处理厂;

二是入厂的建筑垃圾量严重不足,不少项目“吃不饱”。2022年6月深圳市生态环境局披露的数据显示,深圳市在2021年共有建筑废弃物综合利用设施38个,总设计处理能力4283万立方米,而2021年实际处理量为1660万立方米,产能利用率不足40%。

三是补贴难算。建筑垃圾集中资源化处置,补贴是笔复杂的账,有的每吨超百元,有的则仅十几至数十元。2023年4月,新化县建筑垃圾资源化利用特许经营项目甚至以“零补贴”中标,特许经营期限为15年,项目总投资不少于4000万元,年处理建筑垃圾规模不少于50万吨,企业需负责项目的选址、设计、投资、建设、运营,全部资金由企业自筹。中标企业完全按照市场化运作,自主经营、自负盈亏,按 “谁产生、谁付费” 原则,根据政府指导价及市场行情收取处理费。政府不予任何形式的兜底补贴。

相关文章:建筑垃圾资源化项目不给钱也要干!

另外,建筑垃圾再生产品还曾面临成本高、竞争力弱、市场接受度低等问题,但随着近年来天然骨料价格的猛涨,多地出台政策要求财政投资的项目必须优先使用建筑垃圾再生产品,这个矛盾已不再像从前那么突出。

但建筑垃圾处置问题远不止这些,它同时还是环保督查通报中的“常客”!环卫科技网注意到,仅2023年,在中央和省级环保督查过程中,湖南、湖北、浙江、海南等多地均曾因建筑垃圾问题被通报。

2023年6月,湖南省第一生态环境保护督察组发现长沙市渣土、建筑垃圾固体废弃物、盾构土等建筑垃圾消纳能力不足,处理不规范,扬尘污染、废水污染、尾泥污染、生态破坏等问题突出,人民群众反映强烈,长沙市相关部门及相关区政府责任落实不到位,日常监管不够有力。

2023年9月,湖北省第三生态环境保护督察组发现鄂州市建筑垃圾随意倾倒,资源化利用工作推进不力。

2023年7月,浙江省委第一生态环境保护督察组进驻湖州市督察发现,安吉县贯彻落实省市关于构建建筑垃圾全过程管控体系的部署要求不力,收运处置体系漏洞多、部门监管有盲区,建筑垃圾违法处置问题长期未得到根治。

2023年7月,浙江省委第二生态环境保护督察组进驻嘉兴市开展例行督察,督察组通过现场检查并结合前期暗访暗查发现,平湖市建筑渣土利用处置能力不足,有关部门日常监管缺失,致使建筑渣土侵占农田、非法倾倒、泥浆入河等问题频发,生态环境遭受破坏。

2023年12月,中央第三生态环境保护督察组督察海南省发现,海口市建筑垃圾污染环境防治工作不力,规划缺失,监管不严,整改流于形式,生态破坏和环境污染问题多发。

……

在多层次、多维度的压力下,建筑垃圾处置市场已过早的成为一片“红海”!

未来趋势:

源头分类、就地利用市场如何?

建筑垃圾源头分类、就地利用一旦大规模铺开,首当其冲影响到的就是的建筑垃圾中端运输,没有那么多建筑垃圾需要运输了,降低了监管难度,减少了污染物排放,“疯狂渣土车”有望减少;其次是施工企业可“自产自销”成为建筑垃圾再生产品的默认用户。标准提出,“就地处理除杂后的渣土和就地处理生产出的泥料宜进行就地场地回填”,“工程垃圾、拆除垃圾就地分类和就地处理产生的再生骨料、金属、塑料、木材等再生材料宜就地利用”,建筑垃圾再生产品的销路问题迎刃而解。

当然,建筑垃圾源头分类、就地利用也是需要成本的,像设施建设、设备购置均需投入。标准提到,建筑垃圾就地处理设施应包括围挡设施、建筑垃圾分类堆放区、就地处理设备区、原料及成品贮存区、临时办公、生活和设备用房、场区道路等主体设施;设备方面应包括计量设备、就地处理设备、通风除尘设备、污水处理设备、公用电气、给排水和暖通设备等。这些设施设备均需满足相应的标准规范,而且还需要专业人员去安全操作。

算下来,这些都是钱啊!

至于已建成的建筑垃圾末端处理设施,恐怕也不至于“失业”,因为建筑垃圾源头分类利用,不可能一蹴而就,将来即使做到了,也不可能让建筑垃圾100%不出施工现场……。这将会是一个漫长的过程。

或许,建筑垃圾处理企业可以带着设备去施工现场提供就地处置服务,或者为施工企业提供咨询和培训服务?!

总之,新标准的发布,有望为建筑垃圾资源化利用打开一扇“新门”。

首次“AI+环卫”应用典型案例征集活动正式开启!

2025-02-24

官宣:环卫科技网是干啥的?

2024-07-17

2025首发|首届环卫+人工智能技术发展论坛预通知

2025-01-09