这些年,环卫行业过的比较难!

在前端,垃圾分类、清扫保洁市场正疯狂内卷,价格一降再降,同时市场化企业还面临地方城投类平台的不断挤压;在末端,国内生活垃圾焚烧市场已基本饱和,新建项目数量呈断崖式减少。同时,全行业正共同面临严重的费用拖欠问题,回款周期至今仍在不断延长中……!

那么,这个行业还存在什么相对来说较为“空白”的领域吗?也有,就是建筑垃圾的资源化利用!

建筑垃圾大数据:

265城24.1亿吨,广州、上海、重庆居前三

建筑垃圾领域一直缺少较为精确和权威的全国性统计数据。

2025年4月,生态环境部在对国家生态环境标准《建筑垃圾污染控制技术规范(征求意见稿)》公开征求意见时曾做出如下表述,“2023年我国建筑垃圾年产生量超过30亿吨,占城市垃圾总量的40%以上,为排放量最大的城市固体废弃物。建筑垃圾产生量快速增长的同时,资源化利用率却相对较低,目前我国的资源化利用率仅10%~30%,主要为工程回填和再生产品利用等,与发达国家的80%~90%相比,差距明显”。

从措辞看,这段文字所提到的几个关键性数据,如“30亿吨”、“10%~30%”,似乎主要还是估算,其估算依据或来自生态环境部固体废物与化学品管理技术中心发布的《全国固体废物污染环境防治信息发布情况研究报告(2024年)》(以下简称报告)。

报告显示,2023年,全国265城建筑垃圾产生量为24.1亿吨;225城建筑垃圾资源化利用量为8.6亿吨;188城市建筑垃圾填埋量为7.6亿吨。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条规定,“设区的市级人民政府生态环境主管部门应当会同住房城乡建设、农业农村、卫生健康等主管部门,定期向社会发布固体废物的种类、产生量、处置能力、利用处置状况等信息。”这就是各地每年发布“固体废物污染环境防治信息”的原因。

具体实践中,定期发布固体废物污染环境防治信息的“设区市”包括四大直辖市以及地级市,某度显示,全国共有293个设区市。因此,报告中提到的建筑垃圾统计数据已覆盖到全国大多数地区,具有参考意义。

为方便环卫同行,环卫科技网将报告中提到的建筑垃圾大数据摘录如下:

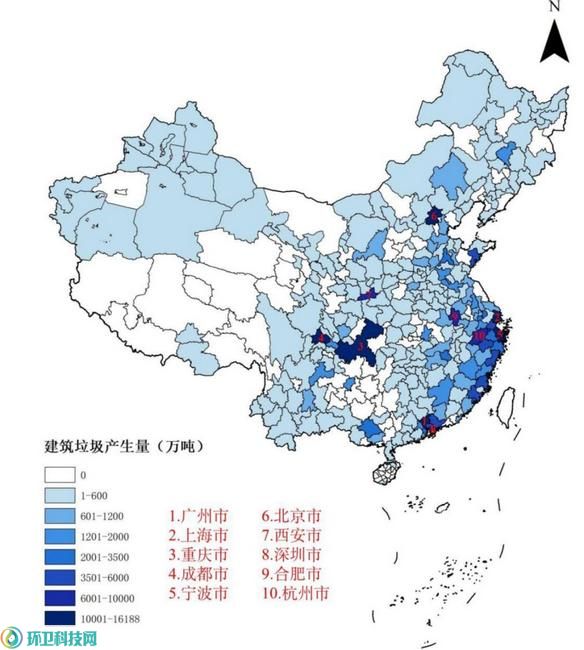

1.按地域统计:广州产生量最大,成都资源化利用量最高

2023年,基于全国265个城市统计的数据,建筑垃圾产生量为24.1亿吨,产生量排名前10位的城市依次为广州市、上海市、重庆市、成都市、宁波市、北京市、西安市、深圳市、合肥市和杭州市,10个城市的产生量合计占产生总量的44.4%。

基于225个城市统计的数据,建筑垃圾资源化利用量为8.6亿吨,资源化利用量排名前10位的城市依次为成都市、杭州市、合肥市、北京市、青岛市、嘉兴市、深圳市、南昌市、台州市和广州市,10个城市的资源化利用量合计占资源化利用总量的54.1%;

基于188个城市统计的数据,建筑垃圾填埋量为7.6亿吨,填埋量排名前10位的城市依次为广州市、深圳市、重庆市、泉州市、温州市、福州市、厦门市、南宁市、合肥市和中山市,10个城市的填埋量合计占填埋总量的58.7%。

(空白表示《固体废物污染环境防治信息年报》未发布相关信息)

图1 2023年全国各城市建筑垃圾产生量

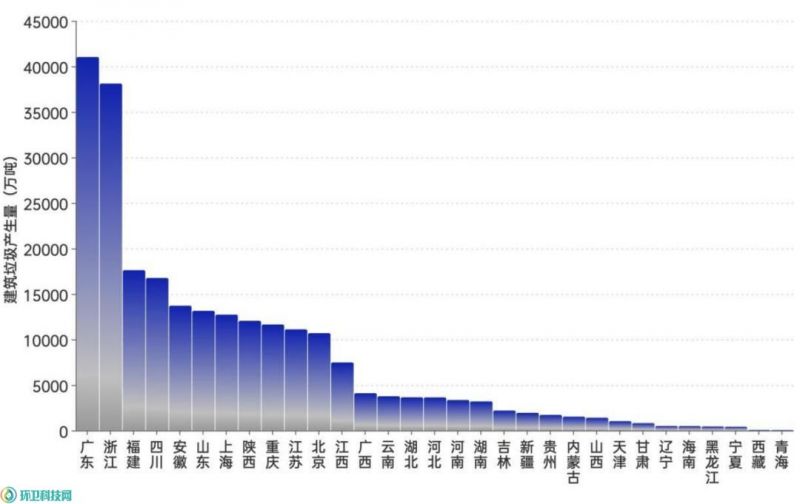

若以省计,2023年建筑垃圾产生量排名前五位的省(区、市)依次为广东省、浙江省、福建省、四川省和安徽省,5个省份的产生量合计占全国产生总量的52.9%。

图2 2023年全国31省(区、市)建筑垃圾产生量

资源化利用量排名前五位的省(区、市)依次为浙江省、四川省、安徽省、广东省和山东省,5个省份资源化利用量合计占全国资源化利用量的66.1%。

填埋量排名前五位的省(区、市)依次为广东省、福建省、重庆市、浙江省和山东省,5个省份的填埋量合计占全国填埋总量的64.0%。

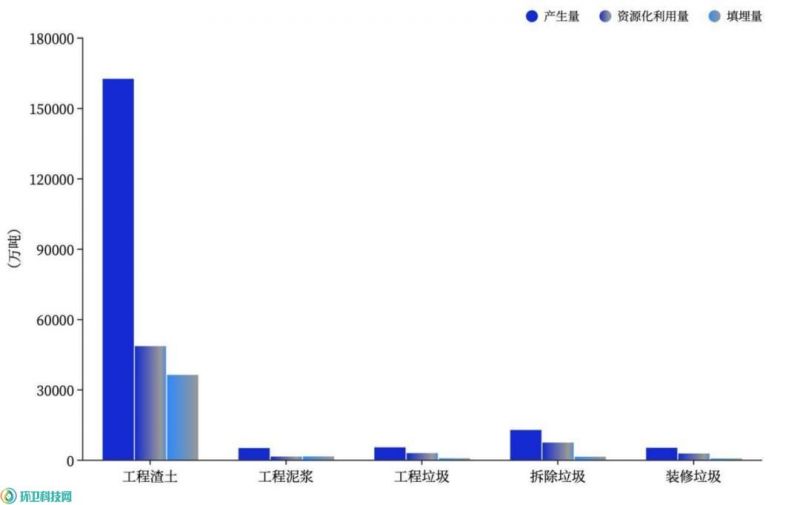

图3 2023年全国31省(区、市)不同种类建筑垃圾产生量、资源化利用量和填埋量

2.按类别统计:工程渣土产生量占比最高

2023年,基于183个城市统计的数据,工程渣土产生量为16.2亿吨;基于126个城市统计的数据,工程渣土资源化利用量为4.8亿吨;基于122个城市统计的数据,工程渣土的填埋量为3.6亿吨。

基于109个城市统计的数据,工程泥浆产生量为5001.9万吨;基于68个城市统计的数据,工程泥浆资源化利用量为1381.4万吨;基于65个城市统计的数据,工程泥浆的填埋量为1420.3万吨。

基于133个城市统计的数据,工程垃圾产生量为5304.8万吨;基于92个城市统计的数据,工程垃圾资源化利用量为2862.4万吨;基于77个城市统计的数据,工程垃圾的填埋量为646.8万吨。

基于157个城市统计的数据,拆除垃圾产生量为1.3亿吨;基于118个城市统计的数据,拆除垃圾资源化利用量为7341.0万吨;基于88个城市统计的数据,拆除垃圾的填埋量为1315.0万吨。

基于152个城市统计的数据,装修垃圾产生量为5118.7万吨;基于112个城市统计的数据,装修垃圾资源化利用量为2688.1万吨;基于86个城市统计的数据,装修垃圾的填埋量为561.2万吨。

3.处理设施统计:200城共2448座

2023年,基于200个城市统计的数据,共有建筑垃圾处理设施2448座,已公布数据的城市中建筑垃圾处理设施单位数量排名前五位的省(区、市)依次为浙江省(828座)、广东省(278座)、陕西省(125座)、山东省(120座)和云南省(105座)。基于191个城市统计的数据,建筑垃圾处理能力为15.2亿吨。

从以上数据可以看出,生态环境部关于“2023年我国建筑垃圾年产生量超过30亿吨”的估算应该比较准确,“资源化利用率仅10%~30%”的估计虽然跨度略大,但建筑垃圾资源化利用水平远低于发达国家这一论断,则应该是准确的!

与生活垃圾接近100%的无害化处理率相比,建筑垃圾资源化利用率确实是低的可怕!

因此,建筑垃圾资源化利用,可能是目前行业内唯一仍称得上“空白”的细分领域!

政策推动、环保倒逼,

建筑垃圾资源化利用箭在弦上

2025年6月6日,国务院办公厅转发住建部《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》(国办函〔2025〕57号)。意见提出,要“坚持问题导向与系统治理相结合、存量治理与增量控制相结合、有效处置与资源化利用相结合、政府主导与社会参与相结合,健全城市建筑垃圾治理体系”。

并要求“到2027年,健全城市建筑垃圾治理体系,完善建筑垃圾管理法规政策和标准规范,建筑垃圾全过程管理制度得到有效落实,偷排乱倒问题得到有效遏制,全国地级及以上城市建筑垃圾平均资源化利用率达到50%以上,城市建筑垃圾有效治理新格局基本形成”。

2027年,全国地级及以上城市建筑垃圾平均资源化利用率达到50%以上!这一目标相当具有挑战性,因为从现在到2027年底仅余两年半的时间,目前建筑垃圾资源化利用率只有10%~30%,取中间数20%,那么如果每年没有10个点以上的提升,是无法完成目标的。

在稍早的2025年5月26日,生态环境部已宣布,第三轮第四批中央生态环境保护督察全面启动,将重点关注“固体废物特别是建筑垃圾处理处置情况”。

一个月后,在2025年6月25日的生态环境部6月例行新闻发布会上,生态环境部相关负责人宣布,经国务院同意,生态环境部、最高人民法院、最高人民检察院等8部门近日联合启动全国非法倾倒处置固体废物专项整治行动,计划用3年左右时间,在全国范围内开展集中整治,遏制非法转移倾倒处置固体废物高发态势。

专项整治行动的主要对象之一就是建筑垃圾!行动期间,将严查非法倾倒处置固体废物行为,依法及时查处非法倾倒填埋固体废物的产废单位、运输单位或个人,有效斩断“黑色”利益链条,对严重污染环境或对公共财产造成经济损失,涉嫌构成犯罪需依法追究刑事责任的,应依法加快查处,提高法律震慑力。

同时,生态环境部还在门户网站开设了非法倾倒处置固体废物线索征集专栏,重点征集非法倾倒填埋建筑垃圾等固体废物的污染环境行为。

“政策推动”与“环保倒逼”双管齐下,对地方政府来说,建筑垃圾资源化利用已是箭在弦上,不得不发!

但这一“箭”究竟怎么发?瞄向何处?仍是个大大的难题!

行业隐忧:

政府以“管”为主,企业无利可图

虽然建筑垃圾资源化正面临前所未有的发展机遇,但现实中该行业的发展却困难重重。

首先,地方政府对建筑垃圾的管理思路仍然是“管制”当头,本质是“堵”。从事建筑垃圾相关业务须获当地环卫主管部门的行政许可,日常管理则严重依赖不定期对建筑垃圾产生单位和相关运输、处置企业开展行政执法。然而,建筑垃圾存在“多头管理”,需要住建、城管、环保、交通等多部门联合执法才最为有效,但由于部门协调存在难度,常态下往往只有城管环卫一家在执法,由于执法成本高,人员有限,执法力量不足,各地的建筑垃圾管理漏洞颇多,根本就堵不住,即便是上海、浙江这样的环保“优等生”,也曾登上环保督察的头条。

必须要重视了!7个省份建筑垃圾处置问题被中央环保督察点名通报!

这些或许可以证明,建筑垃圾管理的老路是走不通的,必须要从“管制”思维转向“服务”思维,要变“堵”为“疏”,在管好建筑垃圾产生、运输和处置过程中的违法违规行为的同时,更需要有服务意识,要相关企业做好支持和配合工作,让他们知道怎样才能合法合规的处理建筑垃圾。

笔者浅见,就建筑垃圾全链条而言,相关主管部门其实只需要盯好“两头”,也就是建筑垃圾的产生源头和建筑垃圾的末端处置,这代表着两大问题:建筑垃圾从哪儿来?建筑垃圾到哪里去?

在源头,要求建筑垃圾产生单位按标准对建筑垃圾分类,优先就地再利用,并与正规的建筑垃圾运输、处置企业签约,明确建筑垃圾量和去向;在末端,合理开放建筑垃圾暂存和处置市场,确保建筑垃圾有处可去,鼓励形成建筑垃圾调配、处置收费竞争机制,借助建筑垃圾的自身价值,让建筑垃圾物尽其用,尽可能用市场手段调节建筑垃圾产生和去向。

至于中端的建筑垃圾运输,这个环节早已高度市场化,在前端和末端都实现正规化的前提下,中端运输市场“被动”走向规范是迟早的事。即便在运输过程中出现违法行为,也自有交警部门按交规去查处。

如此一来,便可逐步建立起一个覆盖建筑垃圾产生、运输、处置链条的良性循环。

其次,建筑资源化亟待形成一个“利益分享”机制。对于市场而言,每一个环节上的相关企业都需要考虑成本和收益,否则不可能真正实现常态化的建筑垃圾资源化利用机制。

举个简单的例子,目前政策和标准都要求在源头对建筑垃圾进行分类,并明确了分类方法,将建筑垃圾分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾5类。

这无疑是正确的,因为建筑垃圾分类是建筑垃圾资源化利用的前提条件,不分类的建筑垃圾就只是垃圾!然而,现实中除了末端的处置企业外,没有任何一个环节上的企业存在分类动力,因为这明显是件出力不讨好的事!

因此,既然要求建筑垃圾分类,就必须要有一个“受益”机制激励相关责任人产生分类的内在动力,而不能单纯靠执法手段去“压迫”其分类!然而,如何建立这样一个“受益”机制?是需要包括行业主管部门、专家智囊和相关企业在内的所有人去深入思考并实践探索的。

日本经验:

如何让建筑垃圾回收利用相关主体形成闭环?

笔者在查找相关资料时看到这篇文章《日本建筑垃圾回收再利用的制度构建及启示》[1],或许能提供不少借鉴。

这篇文章指出,日本以2002年开始实施的《建筑废弃物再生利用法》为标志,构建了建筑垃圾回收再利用制度。该制度采取准入许可证制度、公共建筑绿色采购和建筑垃圾传票制度等具体措施,使建筑垃圾回收再利用涉及的各相关主体形成闭环流程。

日本也要求对建筑垃圾实施分类,但分类方式与我国不同。根据日本《废弃物处理法》和《资源有效利用促进法》规定,建筑工程的副产品分为建筑垃圾、建筑砂土及其他有价值资源。从可否再生利用的角度,将建筑垃圾分为有害物和可再生利用物,其中后者包括沥青混凝土块、混凝土块、建筑废弃木材、建筑污泥、建筑混合废弃物等。

图4 日本的建筑垃圾回收再利用流程

这种分类方式的优势在于:一方面,这种基于不同材料有用性和有害性进行分类的方式可实现建筑垃圾的潜在价值最大化,充分实现物尽其用和变废为宝;另一方面,便于日本环境省和国土交通省对各种类型的废弃物分别制定明确的回收目标,以及统计回收再利用成效。

文章指出,日本全部建筑垃圾资源化利用率从1995年的42%提高到2012年的96%,与我国至今仍停留在“10%~30%”相比,成绩斐然!

这篇文章的全文可以在互联网上免费查阅,链接见参考文献。

参考文献:

[1]《日本建筑垃圾回收再利用的制度构建及启示》,日本问题研究,https://rbwtyj.hbu.edu.cn/CN/10.14156/j.cnki.rbwtyj.2019.06.002。

官宣:环卫科技网是干啥的?

2024-07-17

军信股份:吉尔吉斯又一垃圾焚烧发电项目奠基!

54分钟前

“坚守匠心,美净鼓楼”,福州鼓楼区开展2025年智慧环卫一体化项目技能竞赛

1天前