芜湖生态

城市现代化进程中,以往总能在街头巷尾见到的废品回收站[1],曾是我国民间(非官方)资源回收体系中的重要一环,但它们如今正面临前所未有的生存挑战。一方面,它们承担着可回收废弃物的流通和再利用任务,对循环经济至关重要;另一方面,由于管理不善、空间规划不足等问题,回收站也成为市民投诉和市容管理的重点对象,甚至被视为城市治理中的“顽疾”。

近年来,随着“散乱污”整治和改善人居环境行动的深入,许多废品回收站被迫关停或搬迁,导致这些距离生活端最近的资源回收渠道明显萎缩,行业的经营也愈发困难。这一现象背后不仅蕴含着大量回收站从业者的生计窘境,同时也是城市废旧资源回收体系建设与完善过程中的某种阵痛体现。面对这样的矛盾处境,我们亟需审视废品回收站的现实困境,倾听各方声音,共同探讨可能的解决方案。

废品回收站的生存危机

居民投诉:安全整洁的环境诉求VS形象“脏乱差”的回收站点

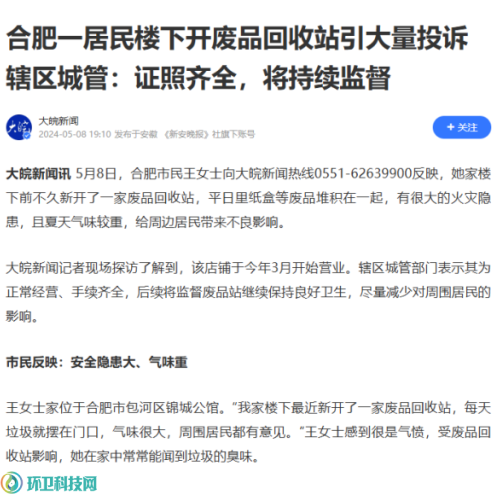

许多废品回收站因选址问题与居民生活空间产生冲突,成为投诉的高发地。例如,在合肥市,2024年就有多起针对废品回收站的投诉,问题集中在垃圾堆积、气味较重、火灾隐患等方面。

由于部分废品回收站长期处于“灰色地带”,经营方式较为无序和散乱,户外分拣、占道经营的现象屡见不鲜,进一步加剧了市民的不满。大量堆积的各种可回收材料中不乏存在废旧塑料、泡沫、纸箱等易燃物品,存在极大的火灾风险隐患,网络媒体上出现的废品回收站因经营者的管理不善导致的火灾事件[2],进一步加剧居民对其的排斥心理。

芜湖生态项目团队,于2024年对安徽省75家废品回收站进行了实地调研。结果显示,超过95%的废品回收站存在户外分拣、露天经营,门店内部空间更多被当作废品回收分拣的暂存仓库,前期的分拣、称重环节均在门店外的空地、人行通道进行。但营业执照上明确标注其经营范围仅限于门店内的场地。占道经营、大量堆存是当前废品回收站存在的突出问题之一。

市场下行:回收数量跟不上,利润空间持续紧缩

居民投诉导致部分站点关停,而市场不景气又加剧了行业困境。一方面,废品的回收价格取决于上游工厂原材料的价格,回收行业受市场价格波动的影响较大。近年来,受全球回收产业链调整与经济下行的影响,废品价格持续走低。根据中国废品回收网2025年发布的文章[3]显示,废旧塑料瓶的价格从2024年的0.4元/个降至0.25元/个,废纸回收价格跌至0.4元/kg。

另一方面,废品回收站的利润主要取决于各类废品的回收量,即大规模的市场化回收才能平摊人力、运输、租金等实际成本。但随着居民生活方式的改变与垃圾分类工作的推进,大部分居民选择直接将可回收垃圾投放到垃圾分类设施,对攒废品售卖热情愈发降低。据2022年发布的《北京市城乡居民可回收物投放及资源化利用情况》数据显示,全市各区的3210名城乡居民中有74.5%的人将可回收垃圾桶作为处理可回收废弃物的首要选择。

政策高压:总体上鼓励回收,治理上严加监管

在政策方面,尽管国家在总体上依旧鼓励废弃物的回收利用,同时强调要加快推进废旧物资循环利用体系建设,但地方在落实与执行上却出现了“重治理,轻扶持”的行动偏差。

如2022年,国家发改委发布《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》提到要“合理布局废旧物资回收站点(包含废品回收站),并要求60个左右大中城市率先建成基本完善的废旧物资循环利用体系”。

《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》中提出要健全可回收物资源化利用设施,要求各地统筹规划建设可回收物集散场地和分拣处理中心。

但实际上,各地市在尚未搭建起规范化的回收站点与分拣中心的基础上,对原有的废品回收站开展了一系列的严管措施,进一步压缩了其原有生存空间。

在探索行业绿色转型发展的过程中,各地市也在探索推进废品回收站规范化经营试点,但实际效果差强人意。例如,2015年合肥市发布《关于进一步加强再生资源回收利用体系建设的实施意见》,以商务、供销社等部门牵头,成立资源回收再利用公司,合肥多家门店都挂上了供销合作社的门头。但据项目团队的调研证实,这些门店受到土地、人力等投入的影响,经营状况并不理想,企业化的物料管理和精细分拣更是显著增加了运营成本,利润空间受到明显挤压。

而原有废品回收站却受到了来自生态环境等部门的“高压”监管。例如,根据《合肥市再生资源回收利用管理办法》《郑州市再生资源回收利用管理办法》等相关要求,市区主次干道两侧不得设立再生资源回收站点,已经设立的,应当逐步迁出;2024年6月,铜陵市《义安区再生资源废旧物资回收站(点)专项整治行动实施方案》明确提出了6类不允许建设废品收购站的情况,更要求城市主干道500米区域内建设的废品回收站点一律取缔。

与此同时,在“散乱污”企业(作坊)的专项整治中,不少地区简单地将废品回收站划入“散乱污”整治范围,进行全面清理。例如:2020年深圳市《市生态环境局宝安管理局联合街道办开展废品回收等“散乱污”企业突击检查行动》;2021年渭南华阴市开展“散乱污”企业集中整治中镇政府以“违反‘铁腕减霾’有关文件要求”为由,责令废品收购站自行清理废品,不准再经营。废品回收站数量在逐年减少,根据安徽省生态环境厅《2023固体废物污染环境防治年报》中提到全省再生资源回收网点减少18%。

立场差异:经营者、居民与政府监管之间的博弈

独自为战的废品回收站经营者:保持警惕、信任缺失

在本就艰难的生存困境下,废品回收站经营者被迫成为了守护生计的“个人战士”。在调研中发现,许多回收站站主对于当前政策环境持谨慎甚至悲观态度。面临频繁出现的环保检查工作,已经出现了高度警惕和防范的心理。一位多年从事废品回收的老板说道:“每次环保检查、城管检查,就挑这儿不合规、那儿不合格,全按要求来就需要扩张场地,提高成本,从来也没有说我搞的好能给点奖励之类的”。

在面对突击检查和环境整改时,甚至与监管部门玩起了“猫鼠游戏”,考虑“如何蒙混过关,满足检查的最低要求”。比如,访谈的多位芜湖市店主就表示,在2024年芜湖市开展固废经营单位专项检查时,更多的是在听到风声后做做表面功夫,有的甚至直接闭店几天躲避检查,等到检查一结束,废品就被“重新归位”。

他们的反馈一方面显示出对既有政策的不满和抵触,同时也呈现出环保整治工作的短期性,对于个体经营的废品回收站往往缺乏长期扶持计划。但实际上,这些散落的民间回收点位,经营者通常就是依靠人工分拣和运输来实现盈利,普遍缺乏资金进行设备升级。

居民:支持环保,但不愿承受回收站带来的不便

许多居民在环保理念上支持垃圾分类和资源回收,但在实际生活中,却不愿意回收站设立在自己家附近。这种“邻避效应”导致废品回收站选址困难,成为长期难以解决的矛盾点。

项目团队在芜湖市中山路步行街区域进行调研访谈时发现,由于市中心周边缺少废品回收站,大量可回收物被弃置在路边的垃圾桶内,该区域的垃圾桶成为了拾荒者的“天堂”,仅商场门前的一个小垃圾桶在一小时内有超过20位拾荒者光顾。周边商户经营者们也表示出对售卖可回收的诉求,但难以接受自家门店隔壁便是废品回收站,更加担忧废品回收站对门店经营的影响。在这种矛盾的心理下,废品回收站在芜湖市的商业集中区更加失去了立足之地。

政府监管部门:城市管理与行业发展难以平衡

政府在制定政策时,往往面临平衡城市管理与行业发展的双重挑战。虽然近年来出台了一些扶持废品回收行业的政策,但在实际执行过程中,政策往往偏向于“清理整治”而非“优化提升”。加之商务、环保、城管等多个部门的职能交叉,回收站的管理缺乏一套清晰的协调机制,进一步加剧了行业的不稳定性。

商务部门鼓励绿色改造,实际落实的扶持政策也往往难以惠及个体经营者。例如,《2015年合肥市促进服务业发展政策》规定,对建设符合合肥市再生资源回收网络体系示范项目建设标准的公寓式回收站点,按照固定资产投资的20%给予最高不超过100万元的补助;对符合标准的再生资源分拣中心,按照固定资产投资的20%给予最高不超过100万元的补助。但在实际对合肥市废品回收站的走访中,无一店主表示收到过政策补助。

环境监管考虑运营压力,指导为主。拜访安徽某地市生态环境部门和城市管理部门了解到,他们更多站在环境保护的角度开展工作,而废品回收占道经营、恶臭外溢等现象难以避免,监管部门很难做到鼓励和正向支持,更多是督促整改,尽量不进行行政处罚。通过检索安徽省各地市2023-2024年的环境行政处罚中,针对废品回收站仅有2个处罚,均是针对未取得环评手续违规破碎塑料行为。但这样的监管模式是否能从根本上解决问题,值得深思。

废品回收站,该“去”还是“留”?

当前这些废品回收站的生存困境与行业规范化发展之间的矛盾与张力,绝非简单的“去留问题”能够概括,涉及到的是更为复杂的体系转换带来的综合性挑战。我们认为,废品回收站在资源循环体系中的作用不可忽视。尤其是,在目前绝大部分城市与地域,规范可行的可回收物回收体系尚未建立完善的关键阶段,单纯的取缔和压缩其生存空间,非但不能解决问题,反而可能由于缺乏有效的衔接而导致更大的资源浪费和转型成本。相反,我们需要探索一条更加可持续的发展路径,使其成为城市环保体系的一部分。

症结分析:政府扶持为何难以落地?

从顶层设计到落地执行,可以看到,我国虽在国家层面提出了构建再生资源回收体系的目标,但地方层面的相关扶持政策落实仍然存在困难。尤其是在具体的补贴政策上面存在的申报流程复杂、审批周期长等机制问题,导致许多个体经营者难以真正享受到政策红利。

与此同时,废品回收站在合规经营过程中需面临越来越高的场地租金、风险管理等成本压力,同时单方面推行的垃圾分类政策往往习惯建设一个全新体系,而忽视了与原有体系之间的衔接与融合问题。例如,部分城市推进的试点方案中,回收站出售废品时需缴纳高额增值税,导致利润空间进一步被压缩;智能回收箱的试点往往由于运营成本过高,难以实现广泛的推广和复制。

努力方向:在行业规范与废品回收站的存续中找到平衡

从环保组织的视角出发,可以看到国家层面在推进废弃物循环利用方面的决心与举措,也看到地方政府努力兼顾城市环境与行业转型双重目标的艰难调适。但更重要的是,还需要看见原有回收体系中千万废品回收从业者的困境与迷茫的未来,看到管理体系的转换并非简单的“以新换旧”能够实现,需要更深入的考虑到体系之间的承接与过渡,以及管理目标之外的社会正义目标。

主管部门可以从两个方向开展更多实践。一是推动“两网融合”,提高回收站的规范化水平。借鉴上海的“两网融合”经验,即将垃圾分类体系与再生资源回收体系进行整合,尤其是将原有从业者纳入正“正规军”队伍中,改善他们的生活状况。二是优化地方政策,提供更易于落地的政策扶持。如通过低息贷款、税收减免等措施,鼓励回收站进行设备升级,并对表现良好的回收站提供正向激励,形成良性循环,而非仅以罚款和取缔作为主要监管手段。

展望

推动废品回收站成为“美丽城市”建设的一部分

废品回收站的生存问题不仅关系到个体经营者的生计,更关乎整个城市资源循环体系的可持续性。在“无废城市”和“废旧资源循环”“美丽中国”等目标的推动下,废品回收站应该被纳入现代城市管理体系,通过合理规划、政策支持和公众参与,实现环境保护与经济发展的双赢。

END

[1] 根据《再生资源回收管理办法》的规定从事再生资源回收经营活动的企业和个体工商户(统称“再生资源回收经营者”),本文重点关注城乡区域开展再生资源回收的个体经营户,俗称“废品回收站”。

[2] 2024年12月14日,澎湃新闻《惊险!废品回收站突发大火,4人被困……》https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29697789

[3] 2025年3月5日,中国废品回收网《废品回收行业的“暴利”为何却一年不如一年?》https://www.zgfeipin.cn/Article_13209_1/

芜湖生态

2

粉丝数

14000

阅读量

7

点赞量

首次“AI+环卫”应用典型案例征集活动正式开启!

2025-02-24

官宣:环卫科技网是干啥的?

2024-07-17

2025首发|首届环卫+人工智能技术发展论坛预通知

2025-01-09