芜湖市建筑垃圾管理条例(草案修改初稿)

(二)擅自闲置、关闭或者拆除消纳场;

(三)法律、法规和规章禁止的其他行为。

第五章 建筑垃圾利用

第三十七条 【利用定义】本条例所称建筑垃圾利用,是指将建筑垃圾作为原料或者产品直接利用,或者将建筑垃圾加工成原料或者产品间接利用的活动。

第三十八条 【直接利用】建设单位应当对建设工程施工中产生的建筑垃圾进行利用,不具备利用条件的除外。

建筑垃圾消纳场的运营单位应当将可利用的建筑垃圾提供给再生资源回收利用企业或者自行利用,不得填埋、焚烧。

第三十九条 【间接利用】设计单位、建设单位和施工单位应当按照国家有关规定和标准,对其设计、建设、施工的建筑物、构筑物采用部分再生建筑材料。

使用财政性资金采购产品的,应当优先采购以建筑垃圾作为原料的产品。

第四十条 【项目扶持】市、县(区)人民政府应当支持建筑垃圾利用技术的研究与推广,扶持和发展建筑垃圾利用项目,将其列为重点投资领域,并给予建设和运营补助。

第四十一条 【使用补助】鼓励再生资源回收利用企业和其他企业使用建筑垃圾作为原料。对以本市产生的建筑垃圾作为原料的企业,市、县(区)人民政府应当给予补助。

鼓励公民、法人和其他组织购买以建筑垃圾为原料的产品。购买以本市产生的建筑垃圾为原料的产品的,市、县(区)人民政府应当给予补助。

第四十二条 【激励措施】对在建筑垃圾利用工作中做出显著成绩的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰和奖励。

第六章 监督管理

第四十三条 【监管措施】市、县(区)人民政府环境卫生行政主管部门应当对建筑垃圾实施全过程、全方位的监控,并可以在建筑垃圾排放、消纳场所或者运输工具上安装监控设施、设备。

市、县(区)人民政府环境卫生行政主管部门有权对管辖范围内的建筑垃圾排放、运输、消纳、利用单位进行现场检查。现场检查时,可以采取现场监测、采集样品、查阅和复制相关资料等措施。

第四十四条 【监管平台】市人民政府环境卫生行政主管部门应当建立全市统一的建筑垃圾智慧管理平台,收集、保存和运用建筑垃圾排放、运输、消纳、利用以及执法等信息。

市、县(区)人民政府有关部门应当向建筑垃圾智慧管理平台提供与建筑垃圾管理有关的信息。

鼓励公民、法人和其他组织通过建筑垃圾智慧管理平台利用建筑垃圾。

第四十五条 【联动机制】市、县(区)人民政府环境卫生行政主管部门应当与同级公安、环境保护、住房和城乡建设、交通运输、城乡规划、国土资源等部门建立联动机制,开展与建筑垃圾有关的协同管理和联合执法。

第四十六条 【应急管理】市、县(区)人民政府环境卫生行政主管部门应当制定建筑垃圾污染环境突发事件应急预案,加强预防和监测。

发生建筑垃圾污染环境突发事件后,市、县(区)人民政府应当立即组织环境卫生行政主管部门以及其他有关部门采取应急处置措施,控制、减轻或者消除建筑垃圾对环境的污染。

第七章 法律责任

第四十七条 【排放中的违法责任】违反本条例第十五条规定,在不允许倾倒垃圾的地点倾倒建筑垃圾的,依照有关法律、法规的规定给予行政处罚。

-

《临沂市城镇容貌和环境卫生管理条例》(2021年

6个月前 (2021-03-05) 0评 528看过 -

《泉州市市容和环境卫生管理条例》

6个月前 (2021-03-04) 0评 70看过 -

《张家口市城市市容和环境卫生管理条例》

6个月前 (2021-03-04) 0评 371看过 -

《太原市城乡环境卫生设施管理条例》

6个月前 (2021-03-04) 0评 70看过 -

《沈阳市生活垃圾分类管理办法》

6个月前 (2021-03-04) 0评 167看过 -

全文发布 | 《西藏自治区旅游厕所管理办法(试

2021-03-04 10:52:06 0评 36看过

2021-03-04 10:52:06 0评 36看过 -

柳州市城市建筑垃圾管理规定(2021年4月30日施

6个月前 (2021-03-02) 0评 183看过 -

解读《金华市进一步加强塑料污染治理实施办法》

6个月前 (2021-02-26) 0评 51看过 -

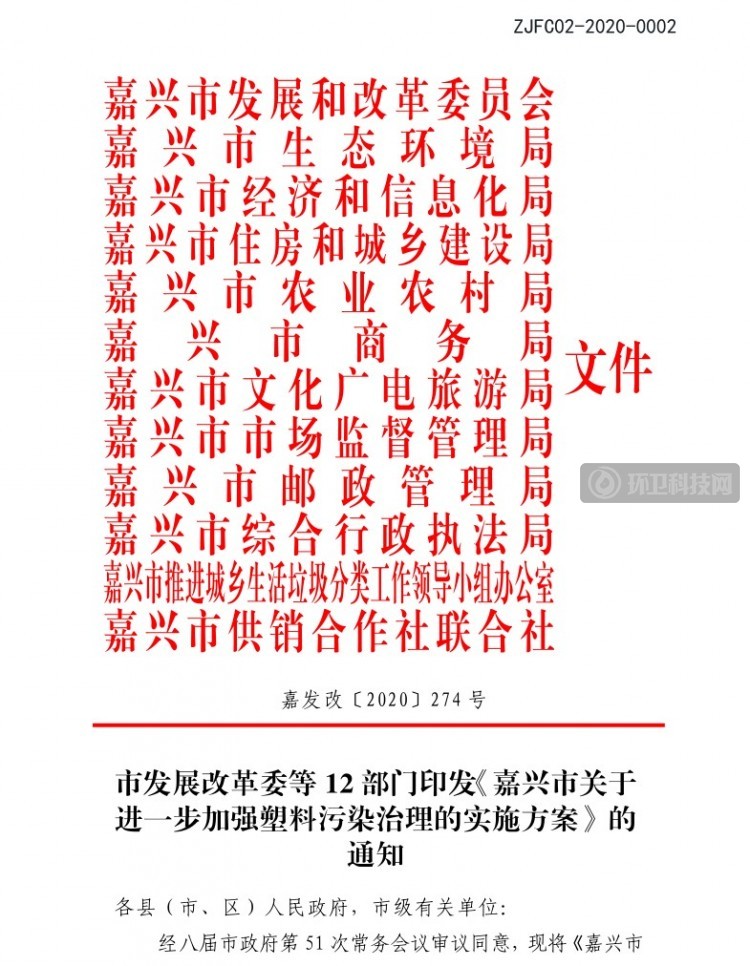

解读《嘉兴市关于进一步加强塑料污染治理的实施

2021-02-26 15:53:22 0评 66看过

2021-02-26 15:53:22 0评 66看过 -

浙江省《绍兴市进一步加强塑料污染治理实施方案

6个月前 (2021-02-24) 0评 124看过